Nous mettons très régulièrement en exergue cet enjeu au travers de nos articles : les frais de scolarité des business schools françaises ont considérablement augmenté cette dernière décennie. En s’intéressant uniquement aux programmes Grande Ecole des institutions post-prépa, on constate que la somme globale dont doivent désormais s’acquitter les étudiants a augmenté de 64,1% depuis 2009. A l’heure actuelle, il n’est donc pas rare que le salaire annuel brut d’un jeune diplômé soit inférieur aux droits de scolarité versés à son école sur l’ensemble de son cursus, a fortiori si ce dernier n’a pas choisi l’un des secteurs les plus rémunérateurs parmi la pléthore de métiers possibles après une école de management. Pire encore, la tendance ne semble pas prête à s’inverser, en raison de la baisse continue des subventions des CCI d’un côté et de l’augmentation des besoins des écoles de l’autre, consécutive à l’internationalisation du marché de l’enseignement supérieur.

Dans un tel contexte, la question du retour sur investissement des écoles de management ne peut plus être occultée. Si l’immense majorité des business schools membres de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) affiche un taux d’employabilité à la sortie extrêmement élevé, les rémunérations des diplômés deviennent un enjeu de plus en plus crucial pour les étudiants et, par voie de conséquence, pour les écoles elles-mêmes.

Aux États-Unis, ou les tuiton fees sont (pour l’instant) sans commune mesure avec les tarifs pratiqués par les institutions françaises, la nécessité pour les jeunes diplômés de trouver très rapidement un emploi rémunérateur afin de rembourser leur prêt est encore plus palpable. La dette étudiante a dépassé les 1500 milliards de dollars outre-Atlantique, au point que certains voient dans cette hérésie financière un terreau fertile à une nouvelle crise comme celle des subprimes.

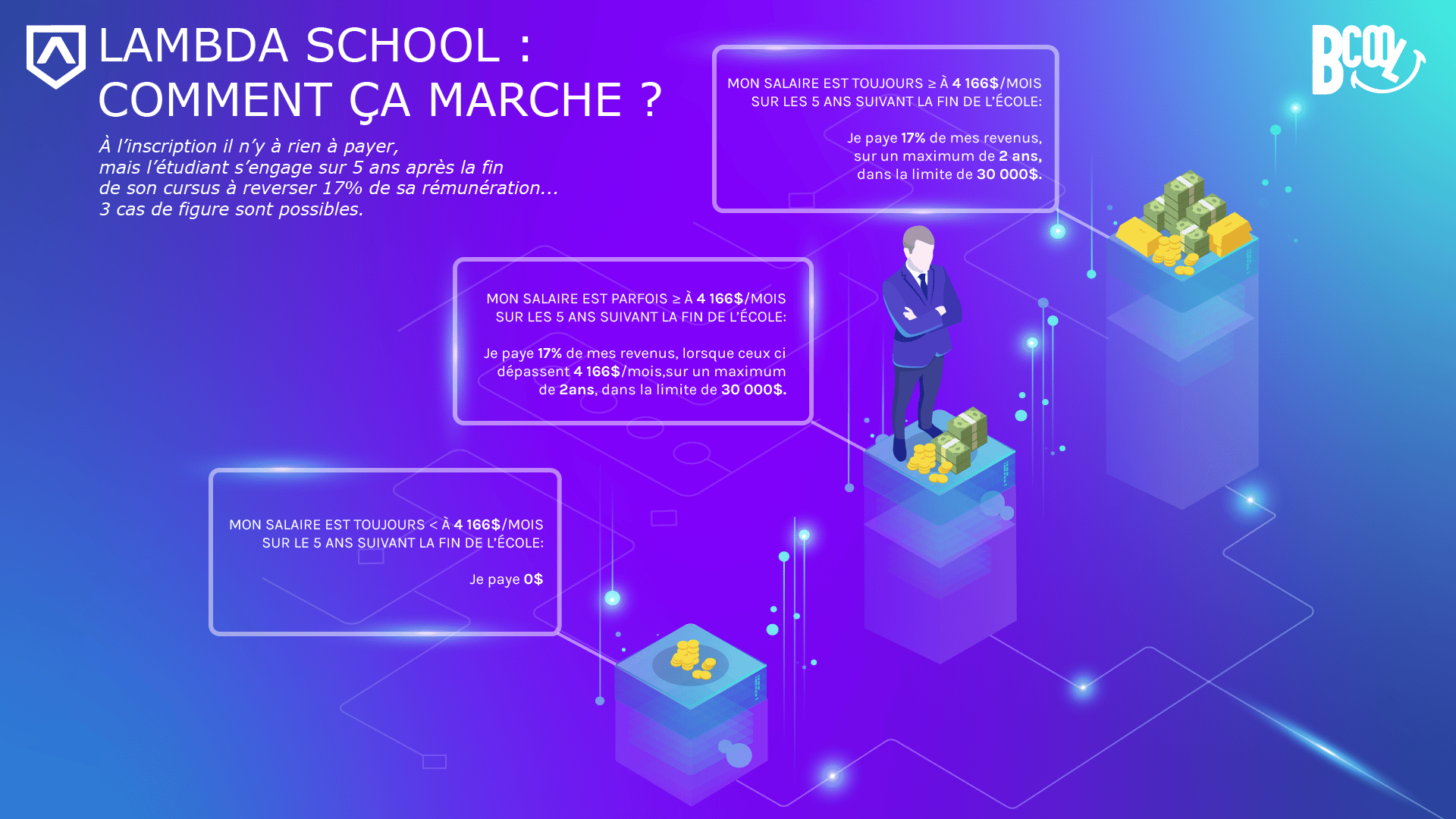

Fortes de ce constat, certaines initiatives font beaucoup parler d’elles aux États-Unis. Leur leitmotiv ? Inverser le paradigme selon lequel c’est à l’étudiant de prendre le risque financier de payer des études sans garanties de trouver un emploi lucratif par la suite. La dernière en date s’appelle la Lambda School : basée dans la Silicon Valley, cette école ne facture pas de frais de scolarité à proprement parler, mais prélève au contraire un pourcentage du salaire de sortie pendant deux ans, limité à un certain montant si d’aventures l’étudiant est particulièrement bien payé (salaire supérieur à 50 000$). A noter que ce modèle de l’Income Share Agreement (ISA) demeure pour le moment illégal en France, car il s’apparente à un prêt déguisé à l’étudiant.

Des risques inhérents à l’ISA

Si la proposition de valeur est très séduisante pour l’étudiant, l’institution en revanche doit faire face à des risques importants.

Une structure financière particulière

D’abord quant à sa trésorerie : là où une école classique va généralement facturer les étudiants en début d’année, Lambda School « avance » la formation à ses étudiants et doit attendre que ces derniers trouvent un job pour commencer à gagner de l’argent. Dans ces conditions, l’école doit être en mesure de supporter un BFR très élevé, à l’inverse des Grandes Ecoles françaises, qui encaissent des frais de scolarité dès le début de chaque année d’études, voire de la scolarité.

Fort heureusement, le programme de Lambda School est relativement court (30 semaines), et l’école vient tout juste de lever 30 millions de dollars en série B (on retrouve dans ce tour de table un certain Ashton Kutcher, ainsi que Google Ventures, GGV Capital, Vy Capital, et le célèbre incubateur Y Combinator) afin d’assurer ses arrières. L’école créée en 2017 vaut ainsi 150 millions d’euros, ce qui la fait d’ores et déjà passer devant emlyon et juste derrière HEC… En attendant la prochaine levée de fonds ?

L’émergence d’une nouvelle marque

Ensuite, l’école prétend arriver immédiatement à placer ses diplômés dans de prestigieux jobs : un pari risqué lorsqu’on sait l’importance du réseau et des alumni pour l’employabilité. Néanmoins, Lambda School, qui enseigne le coding pour le moment, n’ignore que la demande pour le type de profil qu’elle forme est particulièrement importante.

Ce modèle a d’ores et déjà été testé par deux français : Sylvain Kalache et Julien Barbier, qui ont créé en 2015, à San Francisco, la Holberton School. Cette école, qui ne forme que des développeurs, a réussi à placer ses premiers étudiants dans des grandes entreprises de renom telles que Facebook, Tesla, Apple ou Google.

Un modèle en plein essor

Malgré ces deux risques, l’ISA peut s’avérer être un parfait gagnant-gagnant pour l’école comme pour les étudiants : Lambda School peut espérer toucher jusqu’à 30 000 $ par étudiant pour un programme de quelques mois seulement. Pour une école dont les coûts fixes sont structurellement très faibles dans la mesure où les enseignements se font en ligne, la marge dégagée peut donc s’avérer extrêmement intéressante.

Quoi qu’il en soit, le monde du business s’intéresse de près à ce modèle qui pourrait soulager l’Amérique du lourd poids de la dette estudiantine. Tony James, vice-chairman de Blackstone Group, a ainsi crée le « Education Finance Institute » pour aider les universités et les établissements du supérieur en général à développer ce modèle en leur sein.

Les limites potentielles du modèle

Séduisant sur le papier, l’ISA n’est pourtant pas la panacée du problème épineux du coût de l’éducation. Il ne peut se limiter en revanche qu’à des écoles formant à des métiers de compétences dures, les fameuses hard skills. et ne pourrait se généraliser que difficilement à l’ensemble des Grandes Écoles et universités, qui offrent aussi bien des formations menant à des métiers lucratifs qu’à d’autres formes de parcours.

Cette limite a déjà été atteinte : on peut déplorer ainsi que, dans le modèle traditionnel des écoles, les étudiants soient plus enclins à se tourner vers les secteurs les plus lucratifs afin de rembourser leur prêt, et ce parfois au détriment de leurs aspirations propres. A l’heure où les diplômés du supérieur recherchent davantage de sens dans leur travail, cette logique apparait nécessairement délétère.

En l’occurrence, l’ISA ne fait que déplacer le problème de l’étudiant vers l’école, puisque le principe veut que chaque étudiant payent des frais de scolarité différenciés selon sa situation. Dès lors, de telles écoles auraient tout intérêt à orienter leurs pensionnaires vers les métiers les mieux payés afin de maximiser leurs revenus.